タニラーの皆さんこんにちわ!

今回は凍ってしまった多肉の治療と凍らせないための対策のお話です。

植物、動物に関わらず育成をしていると「事故」はつきものです。

どうしてもやらかしちゃう時ありますよね。

私も2020年冬やっちゃいましたよ⭐︎

大量の多肉をしまい忘れ、大量に凍らせました。

このように外は霜が降りて雑草すらもカチカチに。泣きました。

しかし!

枯らしてしまったと諦めないでください!

まだ復活できるかもしれません。

当時の経験談から凍った多肉の治療法と対策をご紹介していきますよー!

Contents

凍った多肉のご紹介。凍るとこうなります!

まずは今回凍らした多肉ちゃん達です。

写真ではわかりづらいですね。

写っているもの全てカチカチに凍っています

これはわかりやすいですね。凍った姫秀麗です

凍ったドルフィンネックレス。

透明度が上がり、パンパンに腫れています。

凍った桃太郎。

エケベリアは表情があまり変わらず凍っているのかわかりづらいですね。

アイスのパピコみたいな触り心地です。

凍ったエケベリアの葉を半分にちぎってみました。

シャーベット状に凍っていました。

レッドベリーは光を反射するようになりテカテカです。

セダムもテカテカになっています。

春萌は透明度が上がり下膨れのように腫れています。

凍った多肉の治療方法!

さっそく本題!

多肉植物を凍らせてしまったときの治療方法です。

至極簡単!

常温でゆっくりと解凍する!

です!

暖房の効いていない常温の室内へ全て退避させました。

ぇ?それだけ?

となるでしょうが

水は凍ると体積が増えます。

凍ってしまった多肉植物は保有していた水分が凍り、細胞一つ一つがパンパンに膨れ上がった状態になります。

この細胞壁が限界を迎え破壊されてしまうと元には戻せないので

暖房等を使わずにゆっくりと解凍することでなるべくダメージを軽減します。

今回は暖房の効いていない室内の日光の当たらない場所へ避難させ、慎重に養生含め1週間ほど様子を見ました。

凍った多肉植物の解凍経過観察

一つわかりやすく写真が撮れていたので凍ってから生育が始まるまでの経過をご紹介します。

凍結発見直後の写真です。透明度が上がり、光沢が出ています。

正直この時点で復活するとは思っていませんでしたが、ここから復活をします!

4時間後の写真です。

ほぼ解凍されて透明度が下がっています。

葉はまだ張ったような感触で、人間で言うと下膨れのような感じでしょうか。

14時間後の写真です。

小さい方はなんともない様子ですが

大きい葉に白い筋のような跡が残りました。

2日後の写真です。

大きな葉にでた白い筋のような跡は残り、よくみると細胞一つ一つが白くなっているものと元の状態に戻ったもので分かれているように見えます。

1ヶ月後の写真です。

白い後の残っていた大きな葉は一枚を残して枯れてしまいましたが、1枚はまだ生きています。

チビたちも通常通り成長を再開しています。

あそこまで凍ったのにも関わらず、死なずに復活をしました!

素晴らしい生命力です!!

凍ってダメになってしまった、枯れてしまった多肉植物

次に凍結後、残念ながら枯れてしまった苗を紹介します。

これは室内退避してから4時間ほどでこの状態になってしまいました。

水分がところどころ漏れ出てきて、苗もくたっとしています。

この苗はこのまま枯れてしまいました。

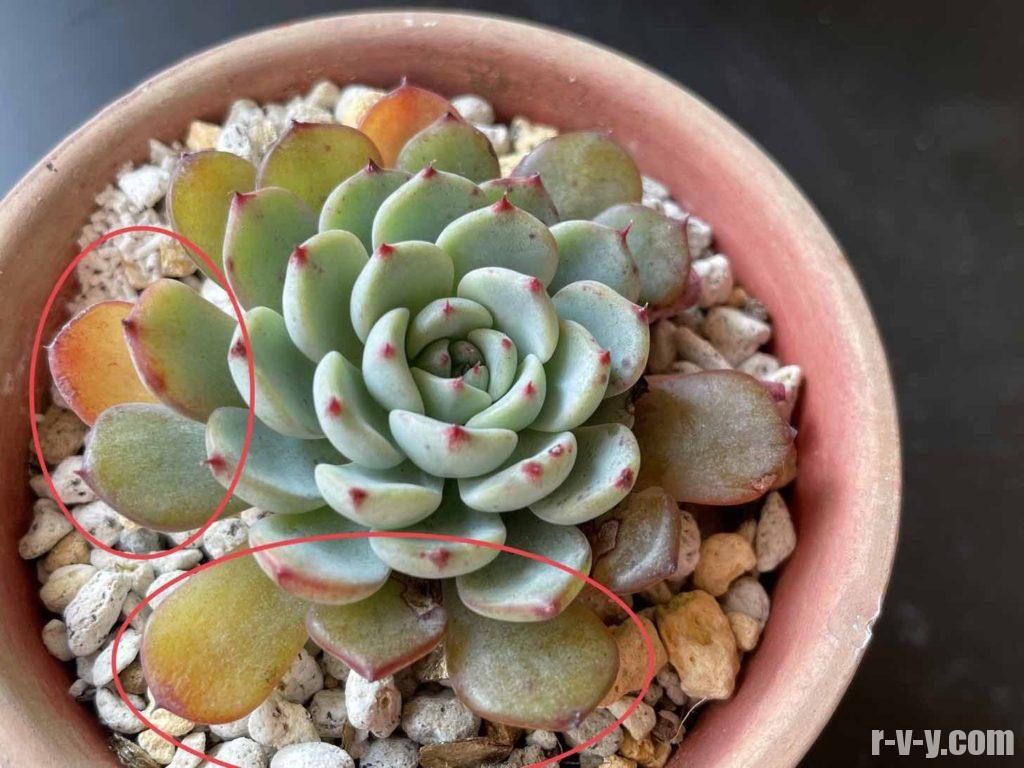

この苗は外葉が数枚解凍直後に黄色く変色しました。

苗自体は無事でしたが、外葉が一周枯れて一回り小さくなってしまいました。

こちらの苗は全体的に解凍後黄色くなってしまい、枯れてしまった苗です。

変色した葉を破ってみました。

水がびゅっと出てきて

表面の薄い皮一枚下は水といった状態で、水風船のようになっていました。

この桃太郎は一見無事なように見えて

実は土の中で事件は起きていました。

「根腐れ」です。

1ヶ月後くらいに葉が水を吸えていないのを見つけ、判明しました。

100%今回の凍結が原因で根腐れを起こしたのかと言われると微妙なのですが、

こういった二次被害も起きる事は十分に考えられるので、今回ご紹介しました。

凍結後の多肉植物の葉の状態について

今回面白かったのが、凍結・解凍後に複数の苗で2種類の異常が見られました。

一つ目は先ほど紹介した白い筋のような跡です。

二つ目がこの夕映えの葉に出た白い斑点

二つとも同じような症状だとは思うのですが、少し形状が違ったので分けました。

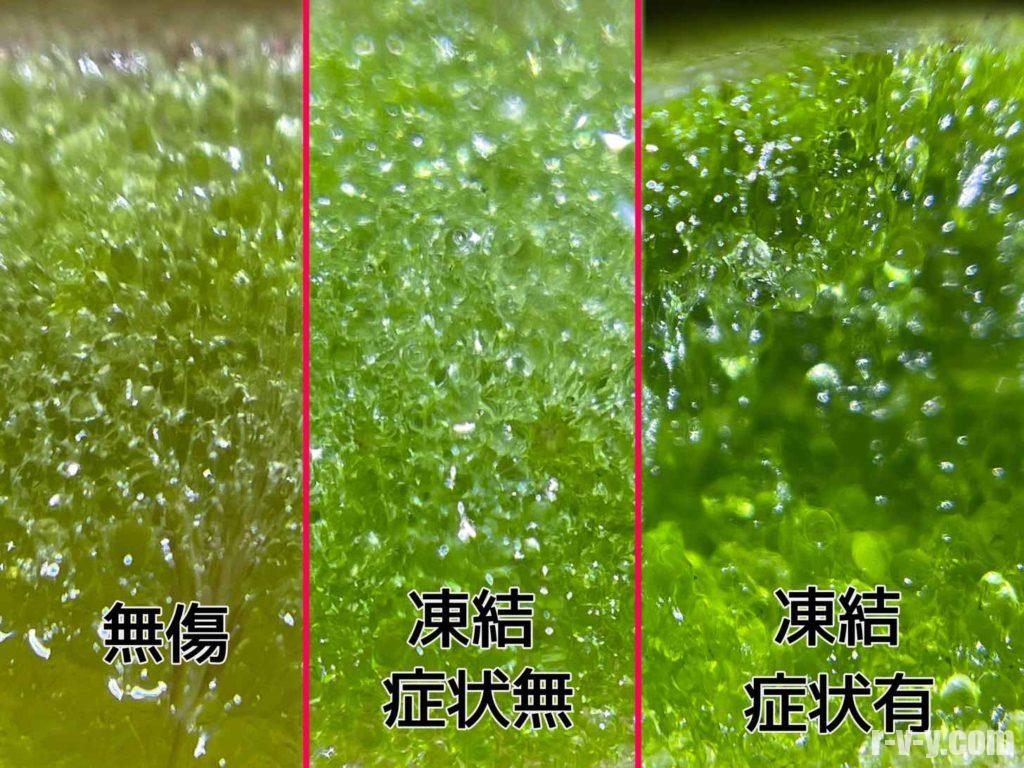

凍結、解凍後にこの症状が出てる葉をパキッとおって断面を見てみたところこのような差が出ました。

左から

・凍結していない無傷の葉

・凍結・解凍後、症状のでていない葉

・凍結・解凍後、症状の出ている葉

の比較画像になります。

症状の出ている葉だけスカスカになっていたのです。

あくまでも素人の推測にはなりますが

凍結時に水分の膨張で細胞が破壊されると葉の中がスカスカの状態となり、

細胞破壊の度合いがひどいとこのような再起不能の状態になるのではないかと推測しています。

よって、凍結してしまった場合にゆっくりと解凍していくことは細胞へのストレスが少なく済むのではないかなと思います。

また、今回症状が出た葉は実は少数で、だいたいの葉は無傷でした。

不屈の強さを誇る、姫秀麗を後日わざと凍らせて直射日光に当てて急速解凍しましたが葉を数枚落とす程度で難なく生存しています。

多肉植物の強さを感じますね。

「多少凍っても平気だよ〜」と言う玄人の方がたまにいらっしゃいますが、

ここら辺の強さをよく理解しているゆえかと思います。

もともと多肉植物は水分を蓄える細胞の構造をしているはずなので、

水分の凍結による膨張に対してもある程度の抵抗力を持っているのかもしれないですね。

多肉植物の凍結の原因

(ここから下は北国の方には参考にならないかもしれないです。)

凍結の原因は単純に気温が低いからだと思われがちですが

風量や置き場所、苗のコンディションに左右されます。

よく言う「環境による」ってやつです。

氷点下の気温で風が強ければ葉の体温は下がります。

氷点下の気温でも、軒下に入れていれば平気だったりすることもあります。

「冬は水を切る」とよく聞きますが、水を切ることで葉に溜めている水分の濃度が上がります。

海の水は0度で凍らないのをご存知ですか?

多肉植物の葉の持つ水分の塩分濃度や、何が混じっているのか調べたわけでは無いので厳密な話はできないのですが

「水を切る」ことで「氷づらくする」事が可能なのです。

さらに注意しなければいけないのは

「天気予報の気温」と多肉植物を置いている「現地の気温」は結構差があります。

天気予報の気温は地表から1.5mの地点で観測しています。

地面が低い方が冷えるので、棚が低い場所にあると余計に天気予報と気温の差が出やすくなります。

温度計は絶対に必要というわけでは無いのですが、良い指標とおなりますので設置をお勧めします。

我が家で使用している温度計のレビュー記事を載せておきます。参考にしてください!

気温が何度で多肉植物は凍るの?

皆さん気になっていると思います。何度で多肉植物は凍るのか

大前提に先ほど記述した通り「風量や置き場所、苗のコンディションに左右されます。」

これを踏まえて、お庭タニラーの私が注意している天気予報の気温は

「3度」です。

なぜ「3度」なのかというと、気温3度を下回ると「強烈な霜が降りる可能性が出てくる」からです。

(霜の事については下で解説したいと思います。)

多肉が凍る温度でよく言われるのはマイナス2度からマイナス5度が多いかと思います

「ハウスで育ててる人の意見だからw」とか「多肉植物の管理のプロが言う事だから」とか

否定しません。正しいと思います。

しかし、私的にこの記事を読んでいるであろう多肉植物の初心者さんにはその温度をお伝えするよりも

天気予報に最低気温「3度」が出たら気を付けてもらいたいなーと思うのです。

霜が降りてくるからです!

ちなみに私が大量に多肉植物を凍らせた日、2020年12月18日の最低気温は4度です。

めちゃくちゃ油断していました。

「地表の放射冷却」と「霜」について

ちょっと理科的な話になりますが、今回の多肉凍結事件の主犯である「放射冷却」と「霜が降りる」ことについて解説しておきます。

タニラーさんであれば知っておいて損はありません。

地表(地面)の放射冷却とは

まずは放射冷却についてです。

地表に限らず全ての物体がそうなのですが、絶対零度以上の熱を持つ物体は常に放熱をしています。

(赤外線等のエネルギーを発しています。)

語弊があるかもしれませんが、簡単に言うと

地面は常に空に向けて熱を放出しています。

昼間、太陽光が地面に当たると

(地面が放出している熱 < 太陽光の熱となり)

地面の温度は上がります。

夜間は逆に地面が放出している熱量が多くなり

地面が冷えます。

この地表(地面)が冷える現象を「放射冷却」と言います。

そして放射冷却は

雲のないよく晴れた、風のない夜間

に発生しやすくなります。

冬の雲ひとつない晴れた朝は寒いですよね。 これのせいです!

霜とは

次に「霜」とは

空気中の水蒸気が0度以下に冷やされ

過冷却になった状態で植物の葉などに衝突した時

水蒸気が氷の結晶になります。

これが霜です。

つまり放射冷却によって地表温度が0度以下になった時に

「霜が降りる」のです!

多肉植物が凍る原因まとめ

霜が降りると多肉が凍る。

は間違いではないのですが、

厳密に言うと

放射冷却によって多肉植物が置かれている場所が氷点下(マイナス2〜5度くらい)になった時に多肉植物は凍る

のです。

その時、同時に霜が降りているので

霜に注意が必要になるのです!

気象庁が霜注意報などを出す事があります。最低気温が5度くらい下回ってきたら、チェックしてみてください。

もちろん単純に気温がマイナス5度などになれば普通に凍りますので、北国や山上にお住まいの方々はまた別の対策が必要です。

多肉植物の凍結対策について

ちなみにここまでの解説でお気づきの方いるかもしれませんが2階以上のベランダで育成している方は凍りづらいです。

地面から高さがあり、ベランダには大抵屋根がついていて、Uの字型に壁に囲われていれば放射冷却が弱いからです。

全然凍らないよーって方、ベランダタニラーさんじゃありませんか?w

まぁ、私は庭の低い位置でやっていますので、多肉植物の凍結を防ぐために私のやっている事を織り交ぜて紹介していきます。

家の中に入れる

これが最強です。

北国タニラーさんたちは冬場、昼間であれ家の中で育成されていますよね。

日光不足が怖いので、植物ライト等を使用するといいでしょう。

(経験がないので詳しくは解説しません・・w)

私は冬場、大事な苗は夜間玄関にしまっています。

関東であれば玄関にしまっておけば凍ることはほぼ無いでしょう。

屋根の下・軒下に入れる

これは思ったより効果があります。

凍らない原理を解説すると、

皆さん手のひらを2センチくらい空けて合わせてみてください。

暖かく感じますよね?

これは右手と左手がそれぞれ熱を放射しているからです。

地面と屋根でも同じことがおきます。

軒下、屋根が放射冷却を防いでくれるのです。

ただ寒さが強烈な日は軒下でも凍る事がありました。

次に紹介する不織布等をかけるのを合わせるといいです!

不織布・プチプチをかける

軒下に入れるのと同じような原理なのですが、

多肉植物が大量にある場合は上にかけるだけなのでこれが楽ちんです。

冬場に便利な「不織布棒」の作り方はこちらで確認してくださいw

水やりを控える

これは上級者向けです。

初心者さんにはどのくらいで「控えられている」のかわからないと思います。

私もよくわかりません!!

ただ葉中の水分の濃度を上げるのはかなり効果があると思います。

まとめ

長くなりました。ここまでお読みいただきありがとうございます!

長くなったので簡単にまとめます!w

- 多肉植物が凍ったら常温でゆっくり解凍する!

- 最低気温が3度を下回ってきたら霜注意報をチェック!

- 大事な苗は家に入れる!不織布orプチプチを準備しておく!

この3つでとりあえず関東以南・平地であれば乗り越えられるのではないかなと思います!

北国での冬対策については申し訳ないです。詳しくわかりません!

が!Twitterに北国で健やかに多肉ライフを送っている方はたくさんいますので、ぜひ見つけてフォローしてください!

私をフォローしていただいて、「おい、これわかんねぇから拡散しろやこら」と申していただければリツイートくらいはお手伝いしますよ!!笑

是非Twitterでツッッツーやミセスサキュレントと検索してみてください♪

最後の最後に他人任せになりましたが、

紅葉の美しくなる多肉の冬、皆さんが快適に多肉ライフを過ごせますように!